コンテナラウンドユースとは?

コンテナラウンドユース(Container Round Use)とは、輸入で使用したコンテナを港へ返却せず、次の輸出貨物の輸送にそのまま再利用する取り組みです。

従来は、輸入後の空コンテナを一度港へ戻し、再び輸出用として搬出する必要がありました。コンテナラウンドユースでは、この往復工程を省き、輸入先から輸出先へコンテナを直接つなぐことで、効率的な物流運用を実現します。

港を起点とした「行って戻る物流」から、荷主間でコンテナを循環させる物流へ。それが、コンテナラウンドユースの考え方です。

なぜコンテナラウンドユースが注目されるのか?

港への空コンテナ返却が生む“ムダ”をなくす

従来のコンテナ輸送では、輸入貨物を降ろした後、空になったコンテナを港へ返却し、次の輸出貨物のために再び同じ港で別のコンテナを受け取る必要がありました。

このプロセスには、

- 空車回送に伴う燃料費・人件費の発生

- 港湾内の渋滞やヤード混雑

- ドライバーの拘束時間の増大

といった問題があり、結果として物流全体に大きな非効率とコスト負担をもたらしていました。

コンテナラウンドユースは、この「空車回送」そのものをなくすことで、トラック・港湾・荷主の三者すべてに実務的なメリットを生み出す仕組みです。効率化と環境負荷低減の両立を実現する、次世代のコンテナ運用モデルとして注目が高まっています。

コンテナラウンドユースが解決する3つの主要課題

輸送コストの削減と車両稼働率の向上

コンテナラウンドユースの最大の効果は、空車回送を削減することによる輸送コストの低減です。港への返却や再引き取りにかかる移動距離と時間を省くことで、

- 燃料費の削減

- 有料道路・港湾使用料の軽減

- 車両稼働効率の向上

が実現します。

これにより、ドライバーの拘束時間も短縮され、稼働の安定化につながります。実際に、企業規模によっては、大きなコスト削減効果につながるケースも報告されています。

環境負荷の低減とGX対応(脱炭素)

コンテナラウンドユースは、CO₂排出削減に直結する環境配慮型の物流施策として高く評価されています。空コンテナの回送距離を減らすことで、燃料起因の排出量を直接的に抑制することが可能です。

また、ESG投資やサステナビリティ経営の流れが強まるなかで、荷主企業が取引条件として「環境配慮型物流」を求めるケースも増加。その対応策のひとつとして、GX(グリーントランスフォーメーション)推進の実効的手段としての注目も高まっています。

港湾混雑・待機時間の解消

前述した空コンテナ返却・受取に伴う非効率は、港湾ヤードにおける待機時間や混雑としても顕在化しています。コンテナラウンドユースでは、港湾を経由せずにコンテナを循環させるため、

- ターン時間(ドライバー拘束時間)の短縮

- 港湾混雑緩和

- ターミナル作業負荷の軽減

といった効果が期待できます。結果として、荷主企業・ドライバー・港湾の三者にとって業務効率の向上と安定稼働を実現します。

コンテナラウンドユースを図で説明すると下記のようになります。

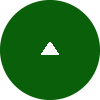

通常の海上コンテナ輸送

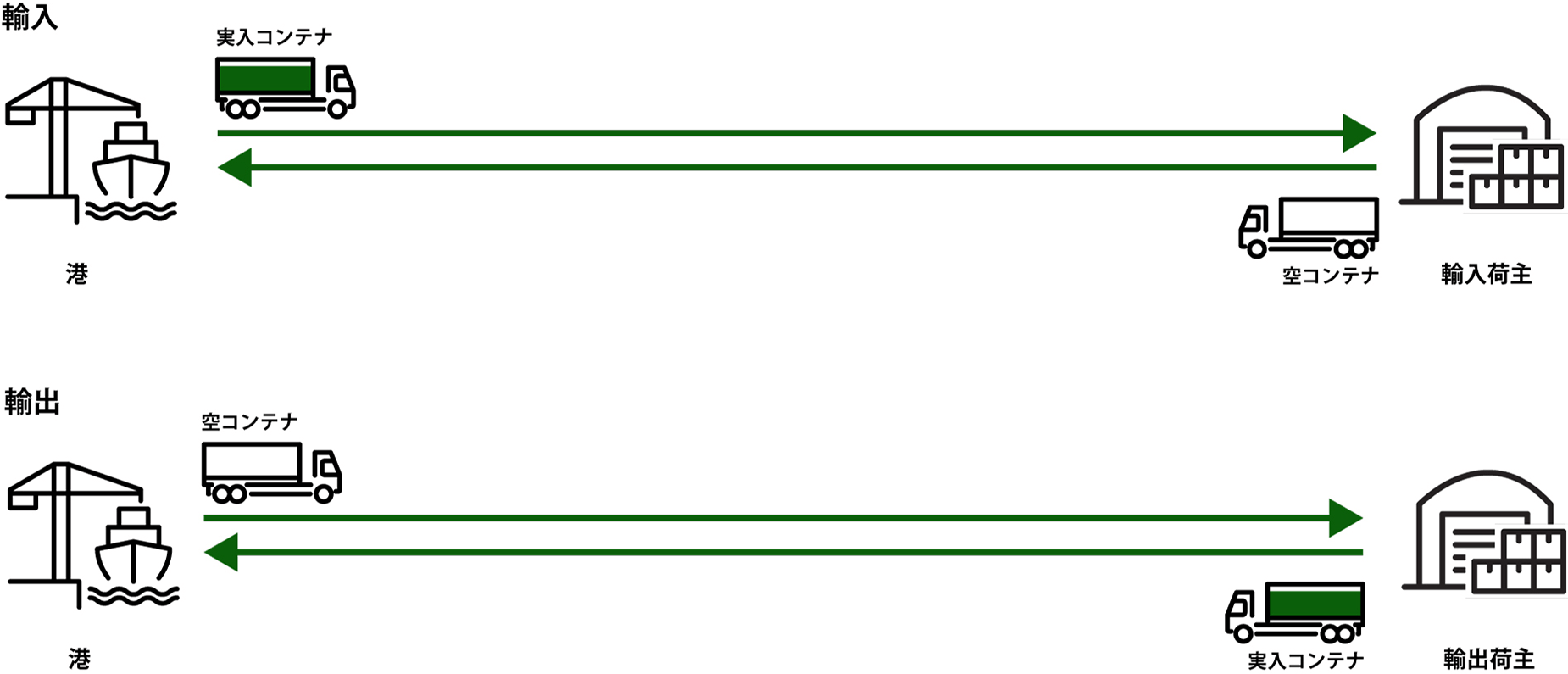

コンテナラウンドユースを利用した海上コンテナ輸送

普及が進みにくい背景と導入の壁

コンテナラウンドユースには明確なメリットがある一方で、国内での普及は依然として限定的な状況にあります。

その理由として、主に以下のような課題が挙げられます。

- 荷主間の情報連携が不足(輸入と輸出のタイミング調整が必要)

- コンテナ品質・温度管理などの条件不一致

- 責任区分や損傷リスクへの懸念

- 港湾ターミナル中心の既存オペレーションとの摩擦

つまり、コンテナラウンドユースは、「仕組み」だけでなく「調整力」が成否を分ける取り組みだと言えます。

これらの課題を解決するためには、物流事業者単独での取り組みには限界があります。フォワーダー、船会社、港湾管理者、そして行政を含めた「官民連携型の運用モデル」が求められています。

各プレイヤーが情報を共有し、責任範囲と運用ルールを明確化することで、ようやく本格的な普及が進む段階に入ると言えます。

今後の展望と企業が取り組む意義

国土交通省は、港湾機能の高度化や物流DX政策の一環として、コンテナラウンドユース促進を掲げています。現在では、マッチングプラットフォームの整備や、空コンテナのトレース管理システムの導入支援など、制度面・技術面の両側から環境整備が進められています。

物流企業にとって、コンテナラウンドユースは単なるコスト削減策ではありません。それは、サプライチェーン全体における競争力を高めるための戦略的取り組みです。持続可能な輸送モデルを提示できる企業は、荷主企業からの信頼性・協業性・環境適応力の面で優位性を築くことができます。

今後、コンテナラウンドユースは「効率化の手段」から「持続可能な成長を支える基盤」へ。物流業界における新たなスタンダードとして、その重要性はさらに高まっていくでしょう。

タツミトランスポートのコンテナラウンドユース対応

タツミトランスポートでは、自社インランドデポを活用し、港湾と内陸拠点を結ぶ効率的なコンテナ循環ネットワークを構築しています。輸入で使用したコンテナを港に返却せず、次の輸出貨物の輸送に再利用する「コンテナラウンドユース(CRU)」の実運用に取り組み、輸送効率の最大化と環境負荷の低減を両立しています。

また、輸入・輸出それぞれの荷主様やフォワーダー様との連携を強化し、コンテナのマッチング精度を高めることで、空車回送の削減と待機時間の短縮を実現。自社システムによるスケジュール・返却管理の最適化により、港湾混雑の回避やドライバー稼働の安定化にも貢献しています。

タツミトランスポートは、コンテナラウンドユースを単なるコスト削減策としてではなく、持続可能な物流構造を支える社会的インフラの一部と捉え、今後も企業間連携と現場最適化の両面から取り組みを進めていきます。

まとめ

コンテナラウンドユースは、港を起点とした“行って帰る”物流から、荷主同士でつなぎ合う“めぐる物流”への転換です。その仕組みは、単に空コンテナの回送を省くものではなく、物流そのものを循環型に変えていく取り組みと言えます。

変化は決して容易ではありませんが、コスト・環境・効率のすべてを最適化できるのがコンテナラウンドユースです。これからの物流戦略において、新たな“標準”として欠かせない選択肢になるでしょう。